Die Größen der Technik

<< zur NamenslisteRobert Wilhelm Bunsen

Die Familie Bunsen ist seit Generationen eine angesehene Familie von Münzmeistern, Bürgermeistern und Postdirektoren in Arolsen in der hessischen Grafschaft Waldeck. Roberts Vater Christian ist Professor für abendländische Sprachen und Kustos der Universitätsbibliothek Göttingen, seine Mutter Auguste Friederike, geborene Quensel, ist die Tochter eines britisch-hannoveranischen Majors und Syndikus der Stadt Goslar. Robert Wilhelm Eberhard Bunsen wird als jüngster von vier Söhnen am 31. März 1811 in Göttingen geboren, im Gründungsjahr der TU Graz. Göttingen liegt im Kurfürstentum Hannover, welches auf dem Wiener Kongress 1814 zum Königtum erhoben wird. Die Verwaltung des Landes wird allerdings dem Grafen Münster übertragen, weil Georg IV. in Personalunion auch gleichzeitig König von England ist.Jugend

Bunsen bezeichnet sich selbst als in seiner Kindheit sehr eigensinnig und unfolgsam, was auch der Grund gewesen sein dürfte, dass er das Gymnasium nicht in seiner Heimatstadt, sondern im 60 km entfernten Holzminden abschließt.

Bunsens Dissertationsschrift von 1830

Nach der Promotion begibt sich der junge Herr Doktor mit einem Stipendium der königlich Hannoverschen Regierung auf „Kavalierstour“, zu den Zentren der zeitgenössischen Naturwissenschaften und der Industrie. Die Reise führt ihn in die Labors der großen Chemiker seiner Zeit nach Berlin, Gießen, Heidelberg, Bonn, Paris und Wien und dauert anderthalb Jahre.

Eine deutsche Chemikerexistenz: Göttingen - Kassel - Marburg - Breslau - Heidelberg

Wieder zurück in Göttingen, habilitiert sich Robert Bunsen über die Doppelsalze der Cyanide und übernimmt als Privatdozent interimsmäßig die Vorlesungen seines verstorbenen Lehrers Strohmeyer. 1836 tritt Friedrich Wöhler die Nachfolge von Strohmeyer an, und Bunsen übernimmt Wöhlers Stelle als Lehrer an der erst kürzlich gegründeten Gewerbeschule in Kassel.Bunsen verlegt sich schon recht früh auf die Untersuchung stinkender giftiger Substanzen in der sog. Cadetschen Flüssigkeit, die bei der Umsetzung von Arsenik mit Kaliumacetat entsteht.. Bei seinen rein chemischen Untersuchungen über die Unlöslichkeit der Metallsalze in arseniger Säure findet er das Eisenoxydhydrat als bis heute wirksamstes Antidot bei Arsenvergiftungen. Sein körperlicher Einsatz bei diesen Entdeckungen ist größer als beabsichtigt: Er bringt sich mit den giftigen und übelriechenden Gasen nicht nur fast um, sondern verliert 1836 bei einer Explosion von Kakodyl (Tetramethyldiarsan) in seinem Kasseler Labor auch die Sehkraft seines rechten Auges.

Die Berufung als Nachfolger Wöhlers ist eine hohe Ehre, da Wöhler damals schon durch seine Harnstoffsynthese 1828 in den naturwissenschaftlichen Olymp aufgestiegen ist. Aber schon drei Jahre später entschließt sich die Kasseler Regierung unter Kurprinz Friedrich Wilhelm I., ihn gegen den Marburger Chemieprofessor Carl Georg Winkelblech auszutauschen, so dass Bunsen an dessen Stelle nach Marburg versetzt wird.

Die Marburger Universität, die älteste protestantische Universität Deutschlands, will den erst 28jährigen Bunsen zunächst nicht haben und überträgt ihm erst zwei Jahre später eine ordentliche Professur und die Institutsleitung.

Hier tritt Bunsen vor allem als Lehrer hervor, der viele ausländische Studierende anzieht, vor allem aus England. Zu dieser Zeit gibt es im Industrievorreiterland England keine naturwissenschaftliche und auch keine ingenieurwissenschaftliche Ausbildung auf hohem Niveau. Deshalb haben die Zeitgenossen Justus Liebig in Gießen, Friedrich Wöhler in Göttingen, Leopold Gmelin in Heidelberg und eben auch Robert Bunsen in Marburg immer viel ausländischen Zulauf. Die lingua franca der Chemie um die Mitte des 19. Jahrhunderts ist deutsch.

Gustav Kirchoff und Robert Bunsen (sitzend; er ist viel größer als Kirchhoff). Im Gegensatz zu Berzelius, der sich gerne und oft abbilden ließ, gibt es von Bunsen kein gemaltes Portrait, weil er findet, dass er fürs Sitzen keine Zeit hat. Reproduced courtesy of The Royal Society of Chemistry.

Bereits 1852 nimmt Robert Bunsen die Nachfolge Gmelins in Heidelberg an. Wie schon in Marburg, ist auch in Heidelberg sein Labor ein umgebautes Kloster. Der Neubau seines chemischen Laboratoriums macht es zum größten und am besten ausgestatteten seiner Zeit. und zieht viele Doktoranden an, vorwiegend aus Deutschland und England. Bunsen unterrichtet nach wie vor sehr gerne und mit vielen anschaulichen Experimenten durchsetzt. Auch ist es in seinem Labor üblich, dass er seinen Arbeitsplatz unter den Studierenden und Assistenten hat, nicht irgendwo separat.

Hochofenoptimierung, Bunsenelement und Bunsenbrenner

Praktisch unbekannt unter Chemikern ist die Tatsache, dass Bunsen durch seine Beschäftigung mit den Hochofenprozessen nicht nur die Gasanalyse erfindet, sondern durch Wiederverwertung der Abhitze eine enorme Reduktion des Kohleverbrauches bewirkt und dadurch Einsparungen in Millionenhöhe erzielt. Nach einer Englandreise in Begleitung des Liebig-Schülers und späteren Politikers Lyon Playfair 1838 untersucht er die beiden Hochöfen der Eisenhütte am Reinhardswald bei Veckerhagen nahe Kassel, indem er schichtweise das Abgas des in Lagen eingebrachten Schmelzgutes Eisenerz und der Kohle in Glasrohren auffängt und an der Kasseler Gewerbeschule am Martinsplatz analysiert. In die Marburger Jahre fällt die Entwicklung des sogenannten Bunsen-Elements, einer Zink-Kohle-Batterie. 1839 hatte William Grove ein galvanisches Element entwickelt, bestehend aus einer Zink-Elektrode in Schwefelsäure und einer Gegenelektrode aus Platin in Salpetersäure. Bunsen ersetzt 1841 die teure Platinelektrode durch gepresste Kohle und erschafft so eine leistungsstarke und wesentlich billigere Methode der Stromerzeugung. Mit diesem Element stellt er einige Jahre später in Heidelberg die Alkali- und Erdalkalimetalle, Aluminium und Chrom her.

Bis zur Erfindung des Dynamos, an dem Werner von Siemens großen Anteil hatte, ist das Bunsenelement die einzige einigermaßen wirtschaftliche Methode, starke Ströme zu erzeugen.

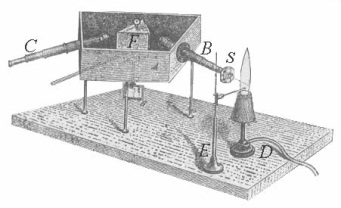

Funktionsweise eines Bunsenbrenners

Der Bunsenbrenner ist wie das Bunsen-Element auch keine originäre Erfindung Robert Bunsens, sondern eine Weiterentwicklung von bereits Erschaffenem. Früher wurden in Labors spiritusgefüllte Berzelius-Lampen verwendet, und Michael Faraday hatte schon 1827 einen Gasbrenner zum Erhitzen von Stoffproben erfunden. Einen solchen bringt Bunsens englischer Forschungsstudent Henry Roscoe nach Heidelberg mit, und er brennt auch rauchlos, geht aber bei geringer Gaszufuhr leicht aus. Bunsen verbessert experimentell dieses Modell so lange, bis es für seine Bedürfnisse geeignet ist.

Das Neue am Bunsenbrenner ist, dass die Temperatur durch die Regulierung eines im Vorfeld hergestellten Gas-Luft-Gemisches eingestellt werden kann. Auch die unsichtbare Flamme und die hohe und punktgenaue Erhitzung sind deutliche Verbesserungen der Laborbedingungen. Obwohl der Konstrukteur dieses Gerät der Heidelberger Apparatebauer Peter Desaga ist, feiert man in englischsprachigen Ländern am 31. März, das ist Robert Bunsens Geburtstag, den Bunsen Burner Day.

Spektralanalyse und Spektroskop

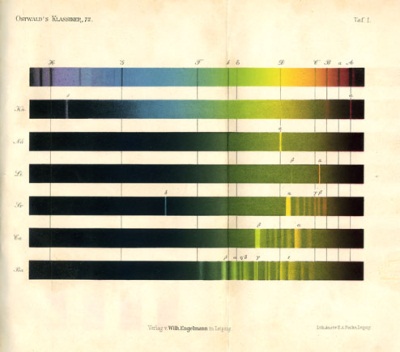

Die nichtleuchtenden Flamme im Bunsenbrenner ist eine Voraussetzung für die bahnbrechenden Untersuchungen von Bunsen gemeinsam mit dem Physiker Gustav Kirchhoff: sie erforschen die Salze verschiedener Mineralwasserproben, die Bunsen auf seinen Wanderungen durch den Odenwald gesammelt hat, und erkennen, dass verschiedene Mineralien eine unterschiedliche Flammenfärbung erzeugen. So erscheint Lithium rot, Natrium gelb-orange und Kalium violett. Die Farbe der Spektrallinien war es auch, die den latinophilen Bunsen auf die Benennung seiner beiden neu entdeckten Elemente brachte: Caesium aus lat. caesius himmelblau, und Rubidium für lat. dunkelrot.

Erstes von Kirchhoff und Bunsen veröffentlichtes Spektrum: in den ersten beiden Zeilen das Sonnenspektrum mit den Fraunhoferschen Linien, darunter die Spektren von Kalium, Natrium, Lithium, Strontium, Calcium und Barium.

Ein Spektroskop ist ein Apparat zur Bestimmung der stofflichen Beschaffenheit eines Körpers, durch den Licht gesendet wird. Dieses Licht wird durch ein gleichwinkliges Prisma aus Flintglas gebrochen und in die einzelnen Farben zerlegt. Beobachtet man dies in einem geeigneten Winkel zum eintretenden Licht, erhält man die typischen Spektrallinien der in der Probe enthaltenen Elemente. Diese Methode der Spektralanalyse wird 1859 von Gustav Kirchhoff und Robert Bunsen entwickelt. Sie hat maßgeblich das Verständnis des Atombaus beeinflusst und ist bis heute die Basis für den Nachweis von Elementen in einer chemischen Verbindung.

Das erste Spektroskop wurde aus einer Zigarrenschachtel gebaut, die Serienfertigung stammt wieder von Peter Desaga.

Bunsen als Reisender

Robert Bunsen ist ein typischer deutscher Romantiker und Biedermeiermensch. Das Beschauliche liegt ihm viel mehr als das Hektische, und in seinen Briefen äußert er sich über Jahrzehnte immer wieder über die Vorteile des Wanderns gegenüber jeglicher anderer Reiseform wie die Postkutsche, das Schiff oder gar die Eisenbahn, die im 19. Jahrhundert den Kontinent verändert wie wenig andere technische Errungenschaften.Schon bei seiner ersten großen Reise, der „post-doc“-Unternehmung über die naturwissenschaftlichen Zentren in deutschen Staaten mit dem Ziel Paris, legt er die Strecken zwischen Frankfurt und Heidelberg und zwischen Wiesbaden und Bonn zu Fuß zurück. Diese Fußwanderungen dienen einerseits der Erweiterung seiner geognostischen Erkenntnisse, aber in erster Linie der Muße und Entspannung.

Bunsen unternimmt im Laufe seines langen Lebens – er wird 88 Jahre alt, und das bei relativ guter Gesundheit – zahlreiche Reisen nach Italien, Sizilien, Tirol und in die Schweiz, war in Mallorca, Frankreich, England, Schottland, Norwegen und Schweden. Die Reisen in den Süden sind Erholungsreisen, die innerhalb der deutschen Länder und Richtung Norden und Westen sind dem akademischen Austausch („networking“) und der Fortbildung in Sachen industrieller Weiterentwicklung gewidmet.

Am Anfang seiner akademischen Laufbahn ist Inhalt und Ziel seiner Reisen die Erweiterung seines wissenschaftlichen Horizonts durch Diskussionen oder gemeinsame Laborarbeiten mit renommierten Kollegen und Professoren. Zu diesem Behufe ist er zu Beginn der Reise mit mehreren Empfehlungsschreiben ausgestattet, die ihm Tür und Tor öffnen, und erhält auf seinen Reisestationen wieder weitere zur Fortsetzung der Reise. Dies ist der übliche Weg einer „peregrinatio academica“ im 18. und 19. Jahrhundert: Der junge vielversprechende Nachwuchs wird von Kollegen zu Kollegen innerhalb der „scientific community“ weitergereicht und lernt alle wichtigen Persönlichkeiten des Fachbereiches kennen. Später, als Bunsen selbst ein anerkannter Wissenschaftler ist, zu dem man reist, reist er nur oder vorwiegend zum Vergnügen, beginnend mit seiner großen Italienreise 1843, und setzt diese Gewohnheit über Jahrzehnte in den vorlesungsfreien Zeiten um Ostern und im Herbst fort.

Tod und Verklärung

Graphik von Job Marx

Bunsen ist seit 1842 Mitglied der Chemical Society of London und seit 1853 Mitglied der Académie des Sciences in Paris, und zahlreicher wissenschaftlicher Gesellschaften im In- und Ausland. Viele Dankesbriefe Bunsens an solche Gelehrtengesellschaften sind in auffallend elegantem Latein abgefasst.

Die Deutsche Gesellschaft für physikalische Chemie trägt auf Vorschlag des Nobelpreisträgers Wilhelm Ostwald seit 1901 den Namen Bunsengesellschaft.

Zwei Anekdoten zum Schluss

Auf einer Gesellschaft verwechselt man Robert Bunsen mit einem entfernten Verwandten und stellt ihm die Frage, warum er sein mit Spannung erwartetes Bibelwerk noch nicht abgeschlossen habe. Er antwortet: „Mein vorzeitiger Tod hat mich daran gehindert.“Der sparsame Bunsen, der jedes Anzündehölzchen für den Brenner für etwaige Nachnutzung danebengelegt haben wollte, überrascht seinen Assistenten dabei, dass er Streichhölzer ganz kurz anzündet und neben den Brenner legt. Wozu in aller Welt …? „Ich präpariere die Hölzer für den Tag, um sie bei guter Laune zu halten“, war die Antwort.